aus Die Presse,

aus Die Presse, Kunsthistorisches Museum, Wien

Unterm Rock der Amazonen und Perserinnen Sie waren hinter Wänden versteckt und in jämmerlichem Zustand: Jetzt bekommen zwei Gemälde mit ungewöhnlichen, starken Frauenszenen von Rubens' Lehrer wieder die Beachtung, die sie verdienen.

von Almuth Spiegler

Zwei starken Frauen ist es zu verdanken, dass zwei Gemälde aus den Untiefen der musealen Depots gehoben wurden, die die tradierte Darstellung von Frauen in der Kunst – nackt, verführerisch, passiv – um seltene Gegenbilder ergänzen. Dabei war es ein Zufall, ein gemeinsamer Brüsseler Freund, dass die New Yorker Malerin R. H. Quaytman auf die Forschungen der Kuratorin für flämische Malerei am Kunsthistorischen Museum, Gerlinde Gruber, aufmerksam wurde, die seit Jahren zwei seltsame, seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr ausgestellte Gemälde aus der KHM-Sammlung bearbeitete.

Zwei Bilder, von denen man nicht einmal zeitnahe zu ihrer Entstehung so recht wusste, was auf ihnen eigentlich zu sehen ist: Auf beiden entkleiden sich Frauen mit fast aggressiver Geste selbst, einmal um Soldaten zu verführen, ein anderes Mal, um Soldaten zu verjagen. Letzteres gelingt ihnen, indem sie wie drohend ihre Röcke heben, um ihr Geschlecht zu zeigen. Worauf der Heeresanführer wie beim Anblick des Teufels sogar den Arm schützend vor die Augen reißt. Vor Schrecken scheinen die Kämpfer umzudrehen und, von der Front der Geschlechter fliehend, wieder in die Schlacht unter Männern zu ziehen. Siegreich, wie sich herausstellt.

Ab in den Wald mit den Amazonen

Was soll das für eine Geschichte sein? 1991, als die beiden Tafelbilder erstmals ins Verzeichnis der Gemälde des KHM aufgenommen wurden, dachte man noch, es handle sich um eine wirre Version von „Coriolan und die Frauen“. Und bei der anderen Tafel um eine wohl orgiastische „Szene aus der römischen Geschichte (?)“. Ihr Maler gab ähnliche Rätsel auf, niederländisch, Ende 16. Jahrhundert, lautete die Zuschreibung. Gruber, die Rubens-Spezialistin, begann mit der Lösung, diskutierte sie in Fachkreisen, und heute steht fest: Bei der Paarungs-Szene der Nackten und der Soldaten handelt es sich um die Verbindung der beiden Völker der „Amazonen und Skythen“, wie Herodot sie in seinen „Historien“ beschrieb. Man sieht noch, wie eine der Frauen dieses stolzen Kriegerinnen-Stammes sich ihrer eigenen Rüstung entledigt. Bevor man sich auf die anrückenden jungen Skythen stürzte – um mit ihnen in die Wälder abzurauschen. Heraus kam bei all dem ein neues Völkchen, die Sauromaten, historisch gesehen ein iranisches Reitervolk aus dem 6. Jh. v. Chr.

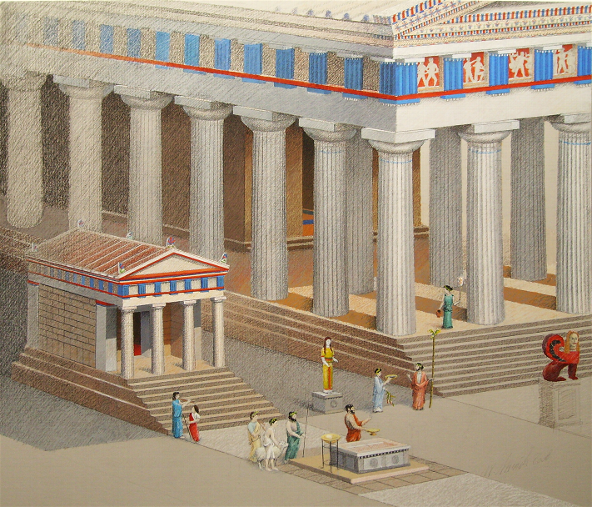

Otto van Veen, Amazonen und Skythen

Im Iran spielt auch das (wahrscheinliche) Pendant-Bild, die Röcke-hebenden Frauen: Gruber hat hier

„Die Perserinnen“, eine Geschichte, die Plutarch in den „Moralia“ erzählt, identifiziert. Als die Perser nach einer verlorenen Schlacht nach Hause fliehen wollten, trieben ihre Frauen sie mit besagter Geste und folgendem Satz an die Front zurück: „Wohin wollt ihr, die Feigherzigsten unter Allen? Denn dahin könnt ihr nicht wieder zurückkehren, von wo ihr herausgekommen seid.“ Die Männer drehten um und besiegten den Feind. Das faszinierte (nicht nur) die US-Künstlerin Quaytman, die sich daraufhin gemeinsam mit der österreichischen Phileas-Stiftung für die Finanzierung von Erforschung und Restaurierung der in erbarmungswürdigem Zustand befindlichen Gemälde engagierte. Was auch mit ein Grund gewesen sein durfte, dass die Bilder in der ehemaligen Sekundärgalerie des KHM hinter mobilen Wänden (Wangen) verborgen gewesen sind; der damals irritierende Inhalt dürfte sein Übriges dazu beigetragen haben.

Jetzt konnte die erste der beiden großformatigen bemalten Eichenholztafeln aus der aufwendigen Restaurierung durch Michael Odlozil entlassen werden. Erstmals dürfen auch die „Amazonen und Skythen“ in die große Gemäldegalerie des KHM, wo sie im Rahmen der Einzelpräsentations-Reihe „Ansichtssache“ zu sehen sind, inklusive einer ausführlichen begleitenden Publikation. Auf die „Perserinnen“ muss man dagegen noch ein wenig warten, sie dürfen erst im Herbst in der Secession ihre Röcke auslüften, im Rahmen der Einzelausstellung von Quaytman, die sich in ihren eigenen Arbeiten auf das Gemälde bezieht. Parallel dazu wird im KHM die große Rubens-Ausstellung stattfinden, wo die „Amazonen und Skythen“ integriert sind, um das Frühwerk Rubens besser verstehen zu lernen, hofft Kuratorin Gruber.

Denn mittlerweile konnte der seit Mitte der 1980er-Jahre vermutete flämische Maler bestätigt werden, der die zwei Bilder wohl einst für die Prager Sammlung von Kaiser Rudolf II. anfertigte (im prüden gegenreformatorischen Flandern hätte sich niemand so ein Motiv zu besitzen getraut, so Gruber): Otto van Veen (1556–1629) war der frühe und wichtigste Lehrer von Barock-Star Peter Paul Rubens. Zwischen 1594/95 und 1598 war der in van Veens Antwerpener Werkstatt als Lehrling beschäftigt (und wohnte auch bei ihm zu Hause). Ob Rubens in dieser Funktion auch an den „Amazonen“ und „Perserinnen“ mitgearbeitet hat, traut Gruber sich nicht mit Sicherheit zu sagen. Jedenfalls sei diese Zeit bei van Veen wesentlich, um Rubens Frühstil nachvollziehen zu können, als die Frauenfiguren noch recht gedrechselt wirkten und die Knie, Ellbogen und Hinterteile gerötet waren, wie man es von van Veen kennt. So detailliert wie sein Lehrer das weibliche Geschlecht in den „Perserinnen“ darstellte, traute Rubens sich das allerdings nie.

Ansichtssache. Otto van Veen, bis 16. Juli, KHM.