aus wikipedia

Allgemeines

Zwei Eigenschaften kennzeichnen die ästhetische Tradition Japans. Dies ist zum einen der buddhistische Glaube an die Unbeständigkeit des Seins (無常, Mujō), zum anderen ist die japanische Ästhetik bestimmt durch konfuzianistische Selbstkultivierung, wie sie in den sogenannten Wegkünsten praktiziert wird (茶道 Chadō, 書道 Shodō, 弓道 Kyūdō und andere).

Von einer ästhetischen Theorie (美学 Bigaku) im Sinne einer philosophischen Tradition kann allerdings erst seit der Meiji-Restauration gesprochen werden, da erst mit der Einführung der westlichen Geisteswissenschaften das theoretische Handwerkszeug zur reflexiven Selbstverständigung über die eigene Tradition vorhanden war. Wie die moderne japanische Philosophie ist auch die japanische ästhetische Theorie von einer „doppelten Differenz“ geprägt: Einerseits besteht eine Differenz gegenüber westlichen Konzepten und Theorien, die angenommen wurden, andererseits besteht eine Differenz zwischen Tradition und Moderne in Japan selbst.[1]

„Das Pathos der Dinge“ oder auch „das Herzzerreißende der Dinge“ (物の哀れ, mono no aware) bezeichnet jenes Gefühl von Traurigkeit, das der Vergänglichkeit der Dinge nachhängt und sich doch damit abfindet. Als Mitgefühl mit allen Dingen und deren unabdingbarem Ende ist mono no aware ein ästhetisches Prinzip, das vornehmlich ein Gefühl, eine Stimmung beschreibt. Diese Haltung zeigt sich andeutungsweise bereits in einem der frühsten literarischen Werke, in der Sammlung der Zehntausend Blätter (万葉集, Man’yōshū).[2] Der Gelehrte Motoori Norinaga sieht es exemplarisch im literarischen Klassiker der Geschichte vom Prinzen Genji (ca. 978–ca. 1014) verwirklicht.[3] Nach Norinaga ist das Mono no aware auch Movens der Dichtung: Der Mensch beginnt zu dichten, wenn er „das Mono no aware nicht mehr erträgt“.[4]

Dem Gefühl der Traurigkeit gegenüber steht das für die Heian-Zeit ebenfalls maßgebliche Prinzip Okashi (をかし). Als ästhetisches Prinzip spricht es mehr den Intellekt an und bezeichnet „Heiteres“, „all das, was das Gesicht zum Lächeln oder Lachen bringt.“[5] Beide Prinzipien stehen sich vor allem in der höfischen Literatur (王朝文学, Ochō Bungaku) gegenüber. Exemplarisches Gegenstück zur „Geschichte vom Prinzen Genji“ und als Beispiel für das inhärente Prinzip Okashi sieht Linhart das Kopfkissenbuch von Sei Shōnagon.[5] In der Muromachi-Zeit verstärkt sich die Eigenschaft der Heiterkeit zum „Komisch-Lustigen“. Zeami Motokiyo wies daher bei dem sonst ernsten Nōgaku-Theater dem Kyōgen, dem scherzhaften Zwischenspiel, das Prinzip Okashi zu.[6] Wiederzufinden ist das Prinzip dann in den „Ulkbüchern“ (Kokkeibon) der Edo-Zeit.[7]

Im 20. Jahrhundert hat vor allem Ozu Yasujirō versucht dieses Gefühl des mono no aware in seinen Filmen festzuhalten. In der Volkskultur findet sich auch heute noch das Kirschblütenfest (花見, Hanami), das die schnellvergängliche aber anmutige Blüte der japanischen Kirschbäume (桜, Sakura) zelebriert.

Wabi-Sabi

→ Hauptartikel: Wabi-Sabi

Das schwer zu übersetzende Wabi-Sabi (侘寂) bezeichnet eine Ästhetik des Unperfekten, das sich durch Asymmetrie, Rauheit, Unregelmäßigkeit, Einfachheit und Sparsamkeit auszeichnet. Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit beweisen Achtung vor der Eigenheit der Dinge. Im Vergleich mit der abendländischen Tradition nimmt es einen ähnlich hohen Stellenwert ein, wie das westliche Konzept des Schönen.[8]

Wabi lässt sich sinngemäß als „geschmackvolle Einfachheit“ oder als „an Ärmlichkeit grenzende Bescheidenheit“ übersetzen.[9] Ursprünglich bezog es sich auf ein einsames und abgeschiedenes Leben in der Natur. Sabibedeutete ursprünglich kühl, abgemagert, welk.[10] Seit dem 14. Jahrhundert wurden beide Begriffe zunehmend positiv konnotiert und kamen als ästhetische Urteile in Gebrauch. Die soziale Abgeschiedenheit des Eremiten stand für geistigen Reichtum und ein Leben, das sich ein Auge für die Schönheit der einfachen Dinge und der Natur bewahrte. Inhaltlich haben sich beide Begriffe über den Lauf der Zeit so stark angenähert, dass heutzutage kaum noch eine sinnvolle Unterscheidung möglich ist: Wer Wabi sagt, meint auch Sabi und umgekehrt.

Allenfalls heuristisch ließe sich unterscheiden zwischen Wabi als dem Unperfekten, wie es die Produktion eines Objekts mit sich bringt, und Sabi als jenen Gebrauchsspuren des Alters, welche das Objekt über die Zeit prägen. Beispiele für letzteres sind Patina, Abgegriffenheit oder auch nicht verdeckte Reparaturstellen. Etymologisch versuchte man daher auch Sabi auf das gleichlautende japanische Wort für Rost zurückzuführen, auch wenn sich die chinesischen Zeichen unterscheiden,[11] bzw. es sinngemäß als „Blume der Zeit“ aufzufassen.[12] Solche Alterungsprozesse lassen sich sehr anschaulich bei der Hagi-Keramik (萩焼 Hagi-yaki) beobachten.

Der Schriftsteller und Zen-Mönch Yoshida Kenkō (1283–1350) unterstrich die Bedeutung des Wabi-Sabi auch für Naturbetrachtungen. In seinen „Betrachtungen aus der Stille“ (徒然草) schreibt Yoshida „Bewundert man die Kirschblüten nur in ihrer vollen Pracht, den Mond nur an einem wolkenlosen Himmel? Sich im Regen nach dem Mond sehnen, hinter dem Bambusvorhang sitzen, ohne zu wissen, wie sehr es schon Frühling geworden ist – auch das ist schön und berührt uns tief.“[13]

Der Zenmeister Sen no Rikyū (1522–1591) lehrte eine besondere Form des Teeweges, in der er versuchte, den Gedanken des Wabi-Sabi aufzugreifen. Rikyūs Wabicha (侘び茶) bevorzugt ausdrücklich jene Ästhetik der Untertreibung: „In dem engen Teeraum kommt es darauf an, dass die Utensilien alle etwas unzulänglich sind. Es gibt Menschen, die eine Sache schon beim kleinsten Mangel ablehnen – mit solch einer Haltung zeigt man nur, dass man nichts verstanden hat.“[14]

Iki

Iki (いき auch 粋) ist eines der klassischen ästhetischen Ideale Japans. Es entwickelte sich in der Klasse der Stadtbewohner (町人, chōnin) insbesondere der Edokko in Edo während der Tokugawa-Zeit. Iki kann vor allem als Habitus beschrieben werden, der exemplarisch von den Unterhaltungskünstlerinnen (芸者, Geisha) verkörpert wurde. Iki zu sein bedeutete „anspruchsvoll zu sein, jedoch nicht übersättigt, unschuldig aber nicht naiv. Für eine Frau bedeutete dies, etwas rumgekommen zu sein, die Bitterkeit des Lebens probiert zu haben, genauso wie die Süße des Lebens“.[15] Das Ideal des Iki konnte so naturgemäß nur von reiferen Damen erfüllt werden. Auch war es Ergebnis einer persönlichen Entwicklung, also kein Spleen, dem man einfach nacheifern konnte. Diese hohen charakterlichen Anforderungen an eine Geisha gelten jedoch auch für ihren Kunden: Iki ist der Kunde, wenn er versiert in den Künsten der Darstellerin ist, sich charmant zeigt und sie genauso gut zu unterhalten weiß, wie sie ihn.[16]

Insgesamt vereint Iki also Eigenschaften wie anspruchsvolle Urbanität, Raffinesse, schlagenden Esprit, weltgewandte Klugheit, den Flair eines Lebemann und eine kokette aber geschmackvolle Aura der Empfindsamkeit.[17]

Beachtung fand es vor allem durch Kuki Shūzōs Schrift „Die Struktur von Iki“ (「いき」の構造) aus dem Jahr 1930.[18] Zur Darstellung des Iki stützte sich Kuki dabei auf die Beschreibungsformen der westlichen Denktraditionen. Die Schrift machte den Begriff des Iki auch im Westen bekannt und führte zu der bis heute diskutierten Frage, inwieweit sich die fernöstliche Kultur und Ästhetik mit den der abendländischen philosophischen Tradition entlehnten Begriffen beschreiben lässt. In einem erdachten „Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner und einem Fragenden“ hat der Philosoph Martin Heidegger diese Bedenken festgehalten.[19] Schon in unseren heutigen Beschreibungen stützt sich, so Heidegger, die abendländische Tradition auf griechische und lateinische Begriffe, deren ursprünglicher Sinn mit der Zeit immer mehr durch fragwürdige metaphysische Konzepte verstellt wurde. Zentrale theoretische Begriffe wie Ästhetik, Subjekt, Objekt, Phänomen, Technik und Natur haben sich über die Jahrhunderte aus den konkreten Lebenszusammenhängen der Antike gelöst und ein Eigenleben entwickelt, das häufig unhinterfragt blieb. Wenn diese Begriffe also schon zur Interpretation abendländischer Kunst problematisch sind, wie viel mehr noch muss es zu Verzerrungen kommen, wendet man sie auf einen völlig anderen Kulturkreis wie den Japans an.

Yabo

Yabo (野暮) lässt sich mit ungeschliffen, primitiv, roh übersetzen. Es wurde zuerst als Gegenbegriff zu Iki geprägt. Ausgehend von dieser engen Bedeutung fand er in der Folge auch weite Verbreitung in der Alltagssprache. Während Iki teilweise exzessiv und ungenau verwendet wird, blieb die Bedeutung von Yabo relativ eng gefasst. Gleichwohl herrscht natürlich nicht immer Einigkeit darüber, was genau Yabo ist, wird doch damit auch das Umschlagen von geschmackvoller Zierde in Kitsch bezeichnet.

Im modernen Japanisch werden gelegentlich auch Industrieprodukte als Yabo bezeichnet. So etwa wenn durch besonders grobe Gestaltung eine gute Gebrauchstauglichkeit suggeriert werden soll (bspw. Mobiltelefone mit großen Knöpfen für Rentner), oder Schalter und Tasten im Auto mit der groben Katakana-Silbenschrift bedruckt werden statt mit dem japanischen Wort in diffizilen chinesischen Schriftzeichen.

Yūgen

Einer der vielleicht am schwersten zu fassenden Begriffe der japanischen Ästhetik ist Yūgen (幽玄). Der aus dem Chinesischen übernommene Begriff bedeutet ursprünglich dunkel, tief und mysteriös. Der äußeren Erscheinung nach ähnelt Yūgen der Wabi-Sabi-Ästhetik, doch verweist es auf eine dahinter liegende Dimension, welche das Angedeutete und Verborgene höher schätzt als das offen zu Tage Liegende und klar Exponierte.[20] Yūgen ist damit vornehmlich eine Stimmung, die sich für jene Andeutungen eines Transzendenten offen hält. Diese Transzendenz ist jedoch nicht jene einer unsichtbaren Welt hinter der sichtbaren, sondern es ist jene innerweltliche Tiefe der Welt, in welcher wir leben.[21]

Eine klassische Beschreibung der Stimmung des Yūgen lieferte der Zen-Mönch Kamo no Chōmei (1153/55–1216):

„Schaut man durch den Nebel auf die herbstlichen Berge, dann ist die Sicht unscharf und doch von großer Tiefe. Auch wenn man nur wenige Herbstblätter sieht, die Ansicht ist reizvoll. Die unbeschränkte Aussicht, welche die Vorstellung hervorbringt, übersteigt alles, was man klar sehen kann.“[22]

Zum künstlerischen Hauptprinzip des No-Theaters (能 Nō) wird Yūgen von Zeami Motokiyo (1363-1443) erhoben. Zeami beschrieb es als „die Kunst der Zier in unvergleichlicher Anmut“[23]

Kire

Das Schneiden (切れ Kire), oder abstrakt die diskontinuierliche Kontinuität (切れ続き Kire-Tsuzuki) hat ihren Ursprung ebenfalls in der zen-buddhistischen Tradition. Der Schnitt als „Abschneiden der Lebenswurzel“ markiert in der Rinzai-Schule (臨済宗 Rinzai-shū) das sich Lossagen von allen Abhängigkeiten, einen „Tod“, der erst zum Leben befreit.[24] Besonders augenfällig wird dies in der japanischen Kunst des Blumenarrangierens (生け花, auch いけばな, Ikebana), bei der Pflanzen und Blumen kunstvoll gestaltet werden. Ikebana bedeutet in wörtlicher Übersetzung „lebende Blume“, was anscheinend im Gegensatz dazu steht, dass man den Blumen durch das Entfernen der Wurzeln ihren Lebensquell genommen hat. Allerdings wird dies gerade als „Belebung der Blume“ erfahren. So schreibt der Philosoph Nishitani Keiji (1900-1990):

„Jedoch das, was im Ikebana erscheint, ist eine Seinsweise, in der gerade das sogeartete ‚Leben‘ der Natur abgeschnitten wird. (…) Denn entgegen dem, dass das Leben der Natur, obwohl sein Wesen die Zeitlichkeit ist, sich von diesem seinem Wesen abwendet und so sein Wesen verbirgt und damit gleichsam in seinem gegenwärtigen Existieren die Zeit einholen will, kehrt die Blume, die von ihrer Wurzel abgeschnitten wurde, mit einem Schlag in das Schicksal der ‚Zeit‘ zurück, das ihr ursprüngliches Wesen ist.“[25]

Ryōsuke Ōhashi sieht in seiner umfangreichen Abhandlung „Kire. Das ‚Schöne‘ in Japan“ das Kire auch in anderen Künsten verwirklicht. So werden etwa beim No-Theater die Bewegungen der Tänzer und Darsteller entsprechend der diskontinuierlichen Kontinuität verwirklicht. Beim Gehen auf der Bühne hebt der Schauspieler die Zehen leicht an und der Fuß gleitet langsam über die Bühne. Abrupt wird die Bewegung „abgeschnitten“, indem der Darsteller die Zehen wieder absenkt. Durch diese äußerste Stilisierung des menschlichen Gehens wird zudem den Rhythmus des Lebens widergespiegelt als eine Verbindung von Leben und Tod (生死 Shōji).[26]

Auch in der Gedichtform des Haiku (俳句) finden sich Momente des Kire. Hier taucht es als Schnittsilbe auf, wie etwa in dem berühmten Haiku des Dichters Matsuo Bashō (1644-1694):

「古池や

蛙飛び込む

水の音」

„Furuike ya

kawazu tobikomu

mizu no oto“

„Alter Teich

Ein Frosch platscht hinein,

mit Geräusch des Wassers“[27]

Das plötzliche „ya“ am Ende der ersten Zeile fungiert hier als Schnittsilbe. Indem sie unvermittelt die Zeile abbricht, liegt alle Betonung auf dem Teich, der somit vor Augen tritt. Zugleich weist sie auf ein ihr Folgendes hin, schafft also Kontinuität zur zweiten und dritten Zeile des Gedichts. Für Bashō war Dichtung jedoch auch Teil der Lebensführung. Für ihn bedeutete die Wanderschaft des Dichters ein Ab-schied vom Alltagsleben, ein sich Lossagen von den Wurzeln, ein Abschneiden des eigenen, vergangenen Ichs.[28]

Das Herauslösen und Exponieren einer natürlichen Struktur bestimmt auch die Gestaltung des berühmten Trockengartens (枯山水 Kare-san-sui) im Ryōan-Tempel. Durch die gleichmäßige Ebene aus hellen Steinen und den rechteckigen Einschluss durch die Tempelwand werden die Stein-Inseln besonders exponiert. Indem die moosbewachsenen Steine der Gestalt von bewaldeten Bergen gleichen, verweisen sie auf die den Tempel umgebende Natur und erzeugen so eine diskontinuierliche Kontinuität von Innen nach Außen.[29] Das Kire ist jedoch nicht nur Moment der Raumgestaltung: Durch seine Anlage als Trockengarten – 枯, kare, bedeutet „verwelkt, vertrocknet“ – bildet der Garten eine andere Zeit ab, als die umliegende Natur. Während diese dem Wechsel der Jahreszeiten unterliegt, wandeln und verformen sich die Steine unendlich viel langsamer. Sie sind daher zwar einerseits Teil des allumfassenden Wandels der Natur, andererseits sind sie aus dieser zeitlich besonders herausgelöst, so dass sich auch temporal ein Kire-Tsuzuki einstellt.

Shibusa

Shibui (渋い) bedeutet schlicht, dezent, sparsam und kann ebenso wie Wabi-Sabi auf ein breites Spektrum von Gegenständen – auch jenseits der Kunst – angewandt werden. Ursprünglich in der Muromachi-Zeit (1336–1392) als Bezeichnung für einen bitteren Geschmack verwendet, fand es während der Edo-Zeit (1615-1868) Eingang in die Ästhetik. Während „shibui“ das Adjektiv ist, lautet das dazugehörige Substantiv „Shibusa“.

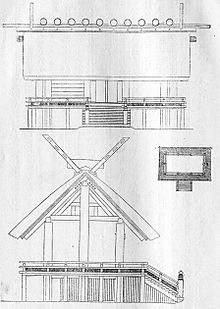

Eine besondere Rolle bei der Prägung des Shibusa-Stils spielte das Japanische Kaisertum. Während etwa die Militärherrscher des Shōgunats ihre Macht durch Glanz und Pracht zur Schau stellten, demonstrierte die kaiserliche Familie ihren Herrschaftsanspruch durch vornehme Zurückhaltung.[30] Exemplarisch hierfür ist der Ise-Schrein. Dessen besondere Bauweise Shinmei-zukuri (神明造) bedient sich eines gehobelten, jedoch unbehandelten Holzes, aus dem einfache Wände, ein gerader Giebel mit geradem Dachfirst gezimmert werden. Die Traufe wird durch einige äußere Pfeiler gestützt. Insgesamt macht die lineare Gestaltung damit einen schlichten Eindruck und steht in scharfem Kontrast zu den später importierten geschwungenen chinesischen Formen.[31] Da sich die Herrschaft der kaiserlichen Familie in ihrer Beziehung zu den japanischen Götternlegitimierte, war ihr daran gelegen, Heiligtümer wie den Ise-Schrein frei von chinesischem Einfluss zu halten. Hinzu kommt, dass der Thron nicht immer genügend finanzielle Mittel besaß, um die neusten extravaganten Stile zu adaptieren; so machte man aus der Not eine Tugend und blieb beim schlichten Althergebrachten.[30]

Yohaku-no-bi

余白の美: „Die Schönheit des übrig gebliebenen Weiß“ bezeichnet ein ästhetisches Prinzip, bei dem im Kunstwerk stets eine freie (weiße) Stelle bleibt. So nämlich, dass nicht alles dargestellt wird, nicht alles gemalt wird, nicht alles gesagt wird, sondern stets ein Moment der Andeutung verbleibt, das über das Werk selbst hinausweist. Auf diese Weise bleibt stets etwas Geheimnisvolles, Verborgenes, was die Stimmung des Yūgen hervorrufen kann.[32]

Die Leere und das Nicht-offen-Zutagetreten des Schönen ist für den Kritiker Morimoto Tetsurō wichtiger Teil des japanischen ästhetischen Empfindens. Unter Berufung auf den Dichter Matsuo Bashō weist er darauf hin, dass es etwa in der Dichtung darauf ankommt, stets einen Rest ungesagt zu lassen und nicht alles offen auszusprechen.[33]

- Vgl. zur doppelten Differenz: Heise, Jens: Nihonron. Materialien zur Kulturhermeneutik. In: Ulrich Menzel (Hrsg.): Im Schatten des Siegers: JAPAN., Bd. 1, Frankfurt am Main 1989, S. 76–97.

- ↑ Vgl. Graham Parkes: Japanese Aesthetics, SEP, Stanford 2005.

- ↑ Vgl. Mori Mizue: „Motoori Norinaga“. In: Encyclopedia of Shinto. Kokugaku-in, 13. April 2006 (englisch).

- ↑ Zitiert nach: Peter Pörtner und Jens Heise: Die Philosophie Japans: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Kröner, Stuttgart 1995, S. 319.

- ↑ a b Otto Ladstädter, Sepp Linhart: China und Japan. Die Kulturen Ostasiens. Carl Ueberreuter, Wien 1983, S. 305.

- ↑ 高橋睦郎 (Takahashi Atsuo?): 狂言・正言(1/2). 9. November 1995, abgerufen am 7. Juni 2012 (japanisch).

- ↑ をかし(おかし). Yahoo, 2012, abgerufen am 7. Juni 2012 (japanisch, Es handelt sich um das Yahoo百科事典 (Yahoo Enzyklopädie)).

- ↑ Vgl. Leonard Koren: Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers. Imperfect Publishing, 2008, S. 21.

- ↑ Vgl. den Wörterbucheintrag im Wadoku.

- ↑ Vgl. Leonard Koren: Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers. Imperfect Publishing, 2008, S. 21 f.

- ↑ Vgl. Andrew Juniper: Wabi sabi: the Japanese art of impermanence, Tuttle Publishing, 2003, S. 129.

- ↑ Donald Richie: A tractate on Japanese aesthetics. Berkeley 2007, S. 46.

- ↑ Yoshida Kenkō: Betrachtungen aus der Stille. Frankfurt am Main 1991, S. 85. Für diese Interpretation vgl. Graham Parkes: Japanese Aesthetics, SEP, Stanford 2005.

- ↑ Stephen Addiss, Gerald Groemer, J. Thomas Rimer: Traditional Japanese arts and culture: an illustrated sourcebook. Honolulu 2006, S. 132.

- ↑ Liza Crihfield Dalby: Geisha. Berkeley 1983, S. 273.

- ↑ Vgl. ebenda, S. 279.

- ↑ Vgl. Taste of Japan, 2003 (Memento vom 14. Juli 2011 im Internet Archive)

- ↑ Volltext im japanischen Original, dt. Übersetzung: Die Struktur von "Iki" von Shūzō Kuki: eine Einführung in die japanische Ästhetik und Phänomenologie, Band 1163 von Deutsche Hochschulschriften, Fouque Literaturverlag, 1999.

- ↑ Vgl. Heidegger-Gesamtausgabe, Band 12, Frankfurt am Main 1985.

- ↑ Vgl. Andrew A. Tsubaki: Zeami and the Transition of the Concept of Yugen. A Note on Japanese Aesthetics in: The Journal of Aesthetics and Criticism, Vol. XXX/l, Fall, 1971, S. 55–67, hier S. 56.

- ↑ Vgl. Graham Parkes: Japanese Aesthetics, SEP, Stanford 2005.

- ↑ Zitiert nach: Haga Kōshirō: The Wabi Aesthetic through the ages. In: H. Paul Varley, Isao Kumakura (Hrsg.): Tea in Japan: essays on the history of chanoyu Honolulu 1989, S. 204.

- ↑ Zeami, J. Thomas Rimer, Masakazu Yamazaki: On the art of the nō drama: the major treatises of Zeami. Princeton 1984, S. 120.

- ↑ Vgl. Graham Parkes: Japanese Aesthetics, SEP, Stanford 2005.

- ↑ Nishitani Keiji: Ikebana. Über die reine japanische Kunst. In: Philosophisches Jahrbuch 98, 2, 1991, S. 314–320. Zitiert nach: Ryōsuke Ōhashi: Kire. Das ‚Schöne‘ in Japan. Philosophisch-ästhetische Reflexionen zu Geschichte und Moderne. Köln 1994, S. 68.

- Nishitani Keiji: Ikebana. Über die reine japanische Kunst. In: Philosophisches Jahrbuch 98, 2, 1991, S. 314–320. Zitiert nach: Ryōsuke Ōhashi: Kire. Das ‚Schöne‘ in Japan. Philosophisch-ästhetische Reflexionen zu Geschichte und Moderne. Köln 1994, S. 68.

- ↑ Vgl. Ryōsuke Ōhashi: Kire. Das ‚Schöne‘ in Japan. Philosophisch-ästhetische Reflexionen zu Geschichte und Moderne. Köln 1994, S. 14.

- ↑ Umschrift und Übersetzung nach Ryōsuke Ōhashi: ‚Iki‘ und ‚Kire‘ – als Frage nach der Kunst im Zeitalter der Moderne. In: The Japanese Society for Aesthetics (Hrsg.): Aesthetics, Tokio März 1992, Nr. 5, S. 105–116.

- ↑ Vgl. Ryōsuke Ōhashi: ‚Iki‘ und ‚Kire‘ – als Frage nach der Kunst im Zeitalter der Moderne. In: The Japanese Society for Aesthetics (Hrsg.): Aesthetics, Tokio März 1992, Nr. 5, S. 105–11, hier S. 106.

- ↑ Vgl. Ryōsuke Ōhashi: Kire. Das ‚Schöne‘ in Japan. Philosophisch-ästhetische Reflexionen zu Geschichte und Moderne. Köln 1994, S. 65.

- ↑ a b Vgl. David and Michiko Young: Japanese Aesthetics, Kapitel 2, Absch. Role of the Imperial Family.

- ↑ Vgl. Encyclopedia of Shinto: History and Typology of Shrine Architecture. Absch. Shinmei-zukuri.

- ↑ Vgl. Marc Peter Keane, Haruzō Ōhashi: Japanese garden design. Boston / Tokio, S. 57.

- ↑ Vgl. Morimoto Tetsurō: Kotoba e no tabi. Tōkyō 2003, S. 138, Online.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen