aus Rohentwurf

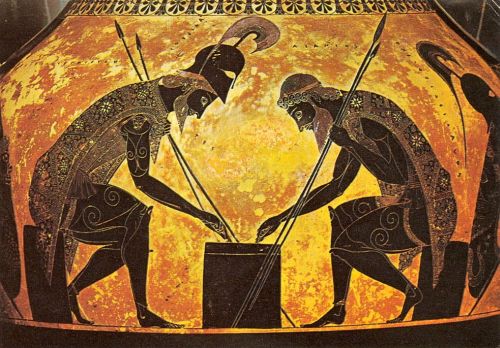

7. 'Das Schöne ist ein Bild der Transzendenz.' - Aber das Schöne 'gibt es' nicht; sondern nur viele Bilder, die erscheinen. Daß 'es' sich immer nicht festhalten läßt, sondern ewig neu gefunden werden muß, ist eine Chiffre dafür, daß das Trans- zendente kein Positum ist, sondern... das Gefühl eines Mangels. Nämlich das Gefühl, daß Stoffwechsel und Fortpflan- zung "nicht alles gewesen sein kann". Daß das Leben sich nicht selbst genügt, sondern daß 'etwas da sein muß, das es wert ist, um seinetwillen das Leben zu führen'. Also daß das Leben seinen 'Sinn' (sensus = Richtung) außer sich findet. Ein Gefühl, bien sûr, das sich erst einstellt, nachdem die Notdurft befriedigt war. - Das ästhetische Erleben ist 'gegeben'; mal so, mal so. In ihm 'erscheint' das Ungenügen an der Immanenz des Daseins. In ihm erscheint der Anspruch eines Plus ultra. (Das Wesen, das Absolute, der Sinn usw.)

Nota, 13. Jan. 2014:

Das muss unter meinen gesammelten Splittern einer der allerfrühesten gewesen sein. Er erinnert an Platos Gastmahl: Eros strebt nach Schönheit, weil er sie nicht hat.

JE

Nota, 1. 5. 2015:

Eben fällt mir auf - es ist dasselbe Thema, das Joachim Ritter und Odo Marquard in ihrer Kompensations-Theorie des Ästhetischen behandelt haben. Aber die sachliche Aussage ist eine ganz andere. Das Ästhetische kann das Ungenügen am bloßen Dasein eben nicht kompensieren, sondern reproduziert es immer neu; wie Salzwasser den Durst.

JE

.jpg)

.jpg)

;+sp%C3%A4tes+16.+Jh.+Wien,+Kunsthistorisches+Museum;+Ambras+Schlo%C3%9F-Sammlung.jpg)