Der

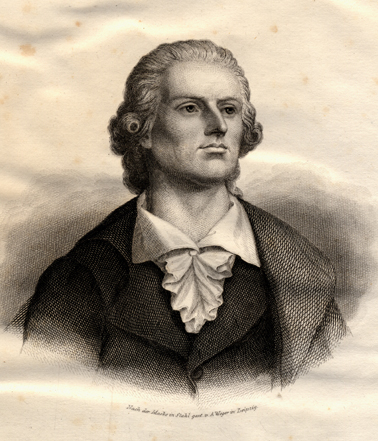

Wegbereiter der Romantik war Friedrich Schiller. Sein Interesse am

Ästhetischen war – anders als bei Kant – von vornherein nicht bloß

theoretisch, sondern politisch und pädagogisch. Seine Ästhetische Erziehung des Menschen entstand 1793/94 und rechtfertigte seine Abkehr von der (französischen) Revolution.[1] Die Kritik an der bürgerlichen

Gesellschaft ist zwar ungebrochen, er knüpft weiterhin an Rousseau

an: „Die Kultur, weit davon entfernt, uns in Freiheit zu setzen,

entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues

Bedürfnis,“[2]

das uns gefangen nimmt, indem es das System der Arbeitsteilung

hervorbringt, das den Menschen vereinseitigt und auf einen bestimmten

Beruf festlegt. „Wir sehen ganze Klassen von Menschen nur einen Teil

ihrer Anlagen entfalten, während dass die übrigen, wie bei verkrüppelten

Gewächsen, kaum in matter Spur angedeutet sind. Ewig nur an ein

einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der

Mensch selbst nur als ein Bruchstück aus“ und wird dabei „bloß zum

Abdruck seines Geschäfts“.[3]

Der

Wegbereiter der Romantik war Friedrich Schiller. Sein Interesse am

Ästhetischen war – anders als bei Kant – von vornherein nicht bloß

theoretisch, sondern politisch und pädagogisch. Seine Ästhetische Erziehung des Menschen entstand 1793/94 und rechtfertigte seine Abkehr von der (französischen) Revolution.[1] Die Kritik an der bürgerlichen

Gesellschaft ist zwar ungebrochen, er knüpft weiterhin an Rousseau

an: „Die Kultur, weit davon entfernt, uns in Freiheit zu setzen,

entwickelt mit jeder Kraft, die sie in uns ausbildet, nur ein neues

Bedürfnis,“[2]

das uns gefangen nimmt, indem es das System der Arbeitsteilung

hervorbringt, das den Menschen vereinseitigt und auf einen bestimmten

Beruf festlegt. „Wir sehen ganze Klassen von Menschen nur einen Teil

ihrer Anlagen entfalten, während dass die übrigen, wie bei verkrüppelten

Gewächsen, kaum in matter Spur angedeutet sind. Ewig nur an ein

einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der

Mensch selbst nur als ein Bruchstück aus“ und wird dabei „bloß zum

Abdruck seines Geschäfts“.[3]

Er

erkennt aber auch den Fortschritt darin: „Die mannigfaltigen Anlagen im

Menschen zu entwickeln, war kein anderes Mittel, als sie einander

entgegenzusetzen. Dieser Antagonism der Kräfte ist das große Instrument

der Kultur. Einseitigkeit in Übung der Kräfte führt zwar das Individuum

unausbleiblich zum Irrtum, aber die Gattung zur Wahrheit.“[4]

Soll nun im Gattungsinteresse das Individuum dazu verurteilt bleiben, „über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäu- men“? Wenn die Kultur mit ihren Künsten die Verkümmerung der Individuen unausweichlich machte, dann gilt es, durch

eine „höhere Kunst“ die Totalität der Person wiederherzustellen.[5]

Wer soll das tun, und wie? Die Revolution hatte alle Hoffnung auf den

Staat gesetzt, aber die Menschen waren für die Freiheit noch nicht reif,

die Republik wurde zur „Tyrannei gegen das Individuum“, bis es sich am

Ende gar zur alten Unterdrückung zurücksehnen mochte![6]

Der Staat fällt als Mittel der Befreiung aus. Umgekehrt, ein freier

Staat wird erst möglich, wenn die Individuen zur Freiheit gebildet sind.

„Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der

Staat nicht hergibt.“ Da er selber Künstler war, mußte Schiller nicht

lange suchen: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst.“[7]

Soll nun im Gattungsinteresse das Individuum dazu verurteilt bleiben, „über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäu- men“? Wenn die Kultur mit ihren Künsten die Verkümmerung der Individuen unausweichlich machte, dann gilt es, durch

eine „höhere Kunst“ die Totalität der Person wiederherzustellen.[5]

Wer soll das tun, und wie? Die Revolution hatte alle Hoffnung auf den

Staat gesetzt, aber die Menschen waren für die Freiheit noch nicht reif,

die Republik wurde zur „Tyrannei gegen das Individuum“, bis es sich am

Ende gar zur alten Unterdrückung zurücksehnen mochte![6]

Der Staat fällt als Mittel der Befreiung aus. Umgekehrt, ein freier

Staat wird erst möglich, wenn die Individuen zur Freiheit gebildet sind.

„Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der

Staat nicht hergibt.“ Da er selber Künstler war, mußte Schiller nicht

lange suchen: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst.“[7]

Soll nun im Gattungsinteresse das Individuum dazu verurteilt bleiben, „über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäu- men“? Wenn die Kultur mit ihren Künsten die Verkümmerung der Individuen unausweichlich machte, dann gilt es, durch

eine „höhere Kunst“ die Totalität der Person wiederherzustellen.[5]

Wer soll das tun, und wie? Die Revolution hatte alle Hoffnung auf den

Staat gesetzt, aber die Menschen waren für die Freiheit noch nicht reif,

die Republik wurde zur „Tyrannei gegen das Individuum“, bis es sich am

Ende gar zur alten Unterdrückung zurücksehnen mochte![6]

Der Staat fällt als Mittel der Befreiung aus. Umgekehrt, ein freier

Staat wird erst möglich, wenn die Individuen zur Freiheit gebildet sind.

„Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der

Staat nicht hergibt.“ Da er selber Künstler war, mußte Schiller nicht

lange suchen: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst.“[7]

Soll nun im Gattungsinteresse das Individuum dazu verurteilt bleiben, „über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäu- men“? Wenn die Kultur mit ihren Künsten die Verkümmerung der Individuen unausweichlich machte, dann gilt es, durch

eine „höhere Kunst“ die Totalität der Person wiederherzustellen.[5]

Wer soll das tun, und wie? Die Revolution hatte alle Hoffnung auf den

Staat gesetzt, aber die Menschen waren für die Freiheit noch nicht reif,

die Republik wurde zur „Tyrannei gegen das Individuum“, bis es sich am

Ende gar zur alten Unterdrückung zurücksehnen mochte![6]

Der Staat fällt als Mittel der Befreiung aus. Umgekehrt, ein freier

Staat wird erst möglich, wenn die Individuen zur Freiheit gebildet sind.

„Man müßte also zu diesem Zwecke ein Werkzeug aufsuchen, welches der

Staat nicht hergibt.“ Da er selber Künstler war, mußte Schiller nicht

lange suchen: „Dieses Werkzeug ist die schöne Kunst.“[7] Die Doppelnatur des Menschen, mal Natur-, mal Vernunftwesen, kommt in seiner zwiespältigen Triebstruktur zum Ausdruck: Dem „sinnlichen Trieb“, der auf die Befriedigung der Bedürfinisse in der Zeit gerichtet ist, steht ein „Formtrieb“ gegenüber, der auf die – logische und moralische – höhere Bestimmung des Menschen in der Ewigkeit zielt. Der eine kommt aus dem prallen Leben, der andre reißt ihn über dessen Verstrickungen hinaus. Nur seinem sinnlichen Trieb preisgegeben, bleibt der Mensch eine Art Gemüse. Nur dem Formtrieb verfallen, erstirbt er dem Leben.

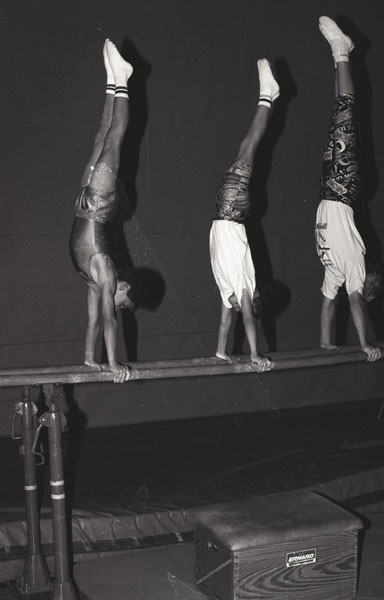

Doch es gibt ein Drittes, „in welchem beide verbunden wirken“: der Spieltrieb. [8]

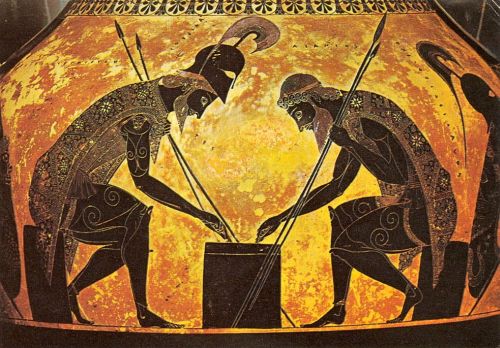

Der Gegenstand des sinnlichen Triebs heißt Leben, der des Formtriebs

heißt Gestalt; „der Gegenstand des Spieltriebs wird also lebende Gestalt

heißen können – ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten

der Erscheinung und dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt,

zur Bezeichnung dient“.[9]

Im Spiel sind beide Naturen des Menschen zwanglos vereint, indem

„gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, das ihn vollständig macht

und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet. Mit dem Angenehmen“ – dem

Gegenstand des Bedürfnisses, – „mit dem Guten und Vollkommenen“ – dem

Gegenstand des Formtriebs – „ist es dem Menschen nur ernst“, und wer

kann das aushalten? „Aber mit der Schönheit spielt er. Der Mensch soll

mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit

spielen. Er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,

und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“[10]

Doch es gibt ein Drittes, „in welchem beide verbunden wirken“: der Spieltrieb. [8]

Der Gegenstand des sinnlichen Triebs heißt Leben, der des Formtriebs

heißt Gestalt; „der Gegenstand des Spieltriebs wird also lebende Gestalt

heißen können – ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten

der Erscheinung und dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt,

zur Bezeichnung dient“.[9]

Im Spiel sind beide Naturen des Menschen zwanglos vereint, indem

„gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, das ihn vollständig macht

und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet. Mit dem Angenehmen“ – dem

Gegenstand des Bedürfnisses, – „mit dem Guten und Vollkommenen“ – dem

Gegenstand des Formtriebs – „ist es dem Menschen nur ernst“, und wer

kann das aushalten? „Aber mit der Schönheit spielt er. Der Mensch soll

mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit

spielen. Er spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,

und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“[10] Dann – mit dem 19. Brief – bricht Schiller seinen Gedankengang plötzlich ab. Soeben hat er Fichtes „Wissenschaftslehre“ gelesen.[11] Die beiden ‚Triebe’ läßt er nun beiseite, als legten sie einander brach: „Die Entgegensetzung zweier Naturnotwendigkeiten gibt der Freiheit ihren Ursprung”! Seither gibt es „in dem Menschen keine andere Macht als seinen Willen“. Jene „mittlere Stimmung“, wo die Triebe verstummen und der Mensch in seinen ursprünglichen „negativen Zustand der bloßen Bestimmungslosigkeit“ zurückkehrt, diesen „Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit“ muß man „den ästhetischen heißen“. „In dem ästhetischen Zustand ist der

Mensch also Null“, nämlich „an Inhalt völlig leer“, und findet sich in der Freiheit

wieder, „aus sich selbst zu machen, was er will. Das Vermögen, welches

ihm in der ästhetischen Stimmung zurückgegeben wird“, ist „als die

höchste aller Schenkungen zu betrachten“, und es ist „nicht bloß

poetisch erlaubt, sondern auch philosophisch richtig, wenn man die

Schönheit unsre zweite Schöpferin nennt.“[12]

Der ästetische Zustand ist also ziemlich das Gegenteil von dem, was man landläufig Subjektivismus nennt. ‘Selbstvergessenheit’ – nach Fichte Bedingung alles Realen – wäre der treffende Ausdruck.

Der ästetische Zustand ist also ziemlich das Gegenteil von dem, was man landläufig Subjektivismus nennt. ‘Selbstvergessenheit’ – nach Fichte Bedingung alles Realen – wäre der treffende Ausdruck.

—————————————————————————————————————

[1] Über die ästhetische Erziehung des Menschen. In einer Reihe von Briefen, zuerst erschienen in Schillers Zs. Horen; hier zit. nach: Fr. Schiller, Ausgewählte Werke Bd. 6, Stuttgart 1950 (Cotta)

[2] ebd, S. 250

[3] ebd, S. 252f.

[4] ebd., S. 257

[5] ebd, S. 259

[6] ebd, S. 259-261 (7. Brief)

[7] ebd, S. 263

[8] ebd, S. 285

[9] ebd, S. 287

[10] ebd, S. 290f.

[11] Fichtes Grundlagen der gesamten Wissenschaftslehre erschienen seit dem Frühjahr 1794 bogenweise als Handschrift für seine Zuhörer. Neu: Hamburg 1979 (PhB); auch in: Fichte, Sämtliche Werke Bd. I, Berlin 1971. – Beide waren Professoren in Jena, Schiller für Geschichte, Fichte für Philosophie.

[12] Schiller aaO, S. 305-310

[3] ebd, S. 252f.

[4] ebd., S. 257

[5] ebd, S. 259

[6] ebd, S. 259-261 (7. Brief)

[7] ebd, S. 263

[8] ebd, S. 285

[9] ebd, S. 287

[10] ebd, S. 290f.

[11] Fichtes Grundlagen der gesamten Wissenschaftslehre erschienen seit dem Frühjahr 1794 bogenweise als Handschrift für seine Zuhörer. Neu: Hamburg 1979 (PhB); auch in: Fichte, Sämtliche Werke Bd. I, Berlin 1971. – Beide waren Professoren in Jena, Schiller für Geschichte, Fichte für Philosophie.

[12] Schiller aaO, S. 305-310

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen